Las verdades incómodas que todos deberíamos conocer sobre nuestro sistema de justicia

Por: Yonni Aguilar – observatoriociidh@gmail.com

Más allá de aquella figura ideal de la balanza y la venda, como una imagen clásica de la justicia es una representación con los ojos vendados que sostiene una balanza, un poderoso símbolo de imparcialidad ciega y equilibrio. Pero mientras la mayoría nos preocupamos por la corrupción evidente, existen amenazas más profundas a la justicia no son un asalto al sistema de forma frontal, sino una erosión silenciosa desde adentro, incrustada en las legislaciones que deberían protegernos, en el lenguaje que utilizan y en el diseño mismo de los sistemas.

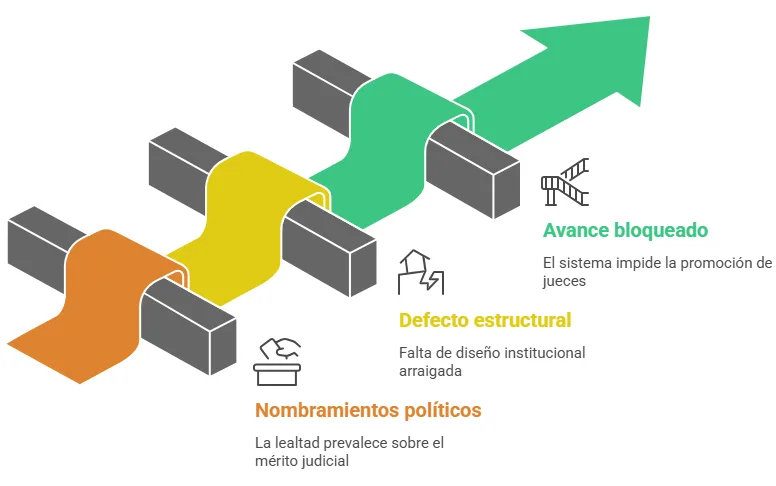

La trampa del ascenso: Por qué los mejores jueces a veces no pueden ascender

De existir un sistema de justicia penal ideal, la meritocracia y la integridad deberían ser el camino directo al ascenso o promociones. Sin embargo, la triste realidad de algunos países ocurre exactamente todo lo contrario: los jueces más reconocidos y eficaces se encuentran atrapados en los niveles más bajos de la judicatura. Y como en el caso concreto de nuestro país son criminalizados.

Esto genera un grave problema, en sistemas como el de Guatemala, los dos tercios superiores de la judicatura —magistrados de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia— están fuera de la «carrera judicial». Su nombramiento no depende de un proceso meritocrático interno, sino de mecanismos de tipo político que priorizan otras lealtades sobre la capacidad.

Por ejemplo esta es la razón precisa por la cual jueces reconocidos como campeones anticorrupción, como Miguel Ángel Gálvez o Erika Aifán, permanecieron en primera instancia. Su estancamiento no se debió a una falta de capacidad o méritos, sino a un sistema diseñado para bloquearles el ascenso y mantenerlos alejados de las cortes superiores, donde podrían tener un impacto aún mayor.

La causa raíz de este fenómeno es perjudicial porque no se trata de un problema de personas, sino de un defecto estructural profundo. Es un fallo en el «diseño institucional» que ha resistido múltiples intentos de reforma, demostrando que las barreras son sistémicas, no individuales.

El hecho de que se hayan intentado este tipo de reformas tan profundas es evidencia de que el problema no necesariamente está en las personas, sino más bien en el diseño institucional de los órganos de justicia.

La paradoja de la eficiencia: Cuando una justicia «más rápida» se convierte en una peor justicia

La idea de que la eficiencia es siempre buena está profundamente arraigada en nuestra sociedad. Queremos que los servicios públicos sean rápidos y productivos. Sin embargo, en el ámbito judicial, una obsesión por la «productividad» puede tener consecuencias perversas y debilitar la calidad de la justicia.

En un intento por modernizar el sistema, se crea un conflicto en donde muchas judicaturas han implementado criterios de «productividad» (No es el caso de Guatemala) basados en la cantidad de casos resueltos y despachados. Los jueces son evaluados y presionados para cumplir con estadísticas y reducir el rezago de expedientes.

Esto solamente trae consigo una consecuencia negativa, ya que esta presión por las cifras ha generado lo que la antropóloga Erika Bárcena denomina la «burocratización de la justicia»[1]. La presión por cumplir con una estadística convierte los expedientes en números, y detrás de cada número hay una vida o un conflicto que deja de ser analizado con la profundidad que la justicia exige. Se sacrifica la deliberación por la velocidad, transformando la justicia en una línea de ensamblaje.

El resultado final de esta paradoja es alarmante: obtenemos «una justicia pronta que no necesariamente es justicia». La velocidad se convierte en el objetivo, en lugar de la correcta aplicación de la ley y la resolución justa de los conflictos, erosionando el propósito fundamental del sistema.

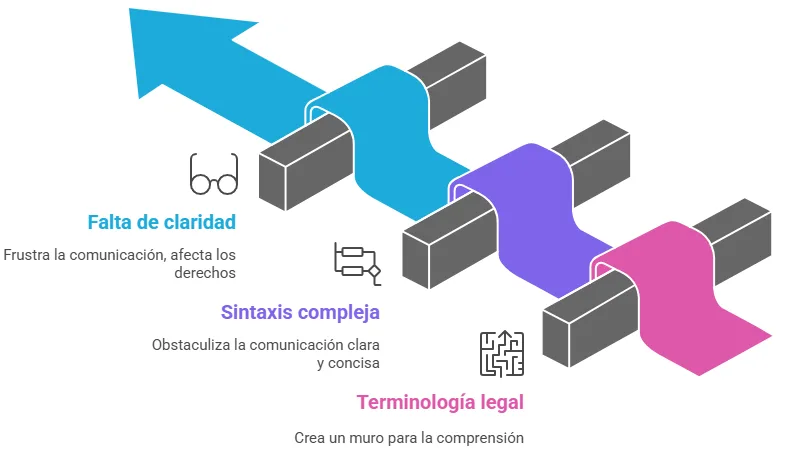

La barrera del lenguaje: Cuando el mayor muro de la justicia son las palabras

Más allá de aspectos vinculados con la política, actos de corrupción o la ineficiencia, existe un obstáculo fundamental que aleja a los ciudadanos de la justicia: el lenguaje.

Si tuviéramos como premisa el lenguaje jurídico tradicional, lleno de tecnicismos, latinazgos y estructuras sintácticas complejas, funciona como un muro que separa a las personas del sistema diseñado para protegerlas. Esta barrera lingüística viola un derecho fundamental que a menudo se pasa por alto: el «derecho a entender».

Esto presenta un impacto, esta «oscuridad» del lenguaje frustra la comunicación y afecta directamente la capacidad de una persona para ejercer sus derechos. ¿De qué sirve recibir una notificación, una citación o incluso una sentencia si el destinatario no puede comprender lo que dice o lo que se le exige hacer? El documento se convierte en un texto inútil que genera más confusión que claridad.

Lo que hace de suma importancia, el promover el lenguaje claro, el cual no es una «simplificación» o una «vulgarización» del derecho. Al contrario, es una herramienta democrática fundamental. Esta barrera no es accidental; es un mecanismo de poder. Un lenguaje incomprensible mantiene el control en manos de una élite jurídica y deja al ciudadano común en una posición de dependencia y vulnerabilidad, incapaz de defender sus propios derechos sin un «traductor». Un lenguaje accesible, en cambio, aumenta la confianza en las instituciones, reduce la discrecionalidad de los funcionarios y fortalece el Estado de derecho.

“[…] el lenguaje jurídico tradicional crea ya una pared en lugar de tender un puente entre la administración de justicia y los ciudadanos, afectando un derecho: el derecho a entender.” (Lee articulo relacionado)

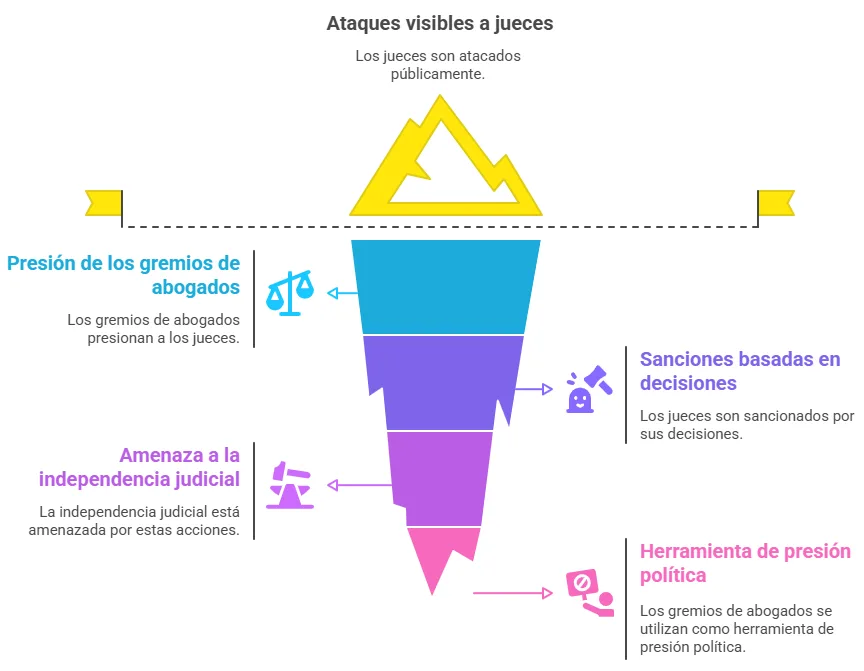

Justicia en el banquillo: Cuando los propios gremios de abogados atacan a sus jueces

Las presiones sobre los jueces independientes no solo provienen de políticos, medios de comunicación o poderes fácticos. A veces, el ataque más sorprendente y sutil proviene de sus propios colegas a través de los gremios profesionales.

El mecanismo de ataque: Un juez, por ser también un abogado colegiado, puede ser denunciado y sancionado por un «Tribunal de Honor» de su colegio profesional. Lo peligroso o lo que enciende las banderas rojas, es que estas denuncias pueden estar basadas en los diversos actos realizados en el ejercicio de su función, esto quiere decir que, por las decisiones que toma en sus sentencias ya sea condenatoria o absolutoria.

El caso emblemático: Un ejemplo contundente ocurrido en Guatemala, como el de la jueza Yassmín Barrios que presidió el Tribunal A de Mayor Riesgo en el histórico juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra Efraín Ríos Montt fue, tras dictar la sentencia en mayo de 2013, quien fue denunciada ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, quien la sancionó con una amonestación pública y una suspensión o inhabilitación de 1 año en el ejercicio de su profesión por sus actuaciones como jueza en el caso e imponerle una multa argumentando que había “humillado” al abogado defensor del exdictador durante el juicio. Además, se le ordenó publicar una amonestación pública en medios escritos, radiales y televisivos.

La amenaza: Este tipo de acción representa un ataque extremadamente peligroso a la independencia judicial. Es un intento de coartar la función de juzgar utilizando un órgano gremial como herramienta de presión. Sienta un precedente para amenazar a otros jueces que tomen decisiones valientes o impopulares. La legalidad de las resoluciones judiciales debería ser revisadas solamente a través de los recursos legales y contemplados dentro de la normativa jurídica por medio de los diversos mecanismos establecidos por la ley, no por un tribunal de ética profesional que actúa como una instancia paralela y que sirve de instrumento político.

De tal cuenta que la verdadera fortaleza de un sistema de justicia no reside únicamente en lo majestuoso o innovador de sus leyes o la severidad de sus castigos. Si no, que reside en su diseño institucional, en la transparencia de los procesos, en la claridad de su lenguaje y, sobre todo, en la seguridad y la independencia real de sus jueces.

Estas verdades incómodas revelan grietas profundas en las estructuras que deberían ser nuestros mayores garantes de derechos. Si las estructuras creadas para protegernos tienen fallas tan profundas, ¿cuál es nuestro papel como ciudadanos para exigir una justicia que no solo sea imparcial, sino también accesible, comprensible y verdaderamente independiente?

[1] https://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1015/657/1/TE%20B.A.%202018%20Erika%20Barcena%20Arevalo.pdf