|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Por: Yonni Aguilar – observatoriociidh@gmail.com

Un conflicto entre el Estado y los derechos ancestrales

Guatemala, donde el 44% de la población se identifica como indígena según el censo de 2018[1], enfrenta una tensión persistente entre los derechos colectivos de sus pueblos originarios, reconocidos en instrumentos como el Convenio 169 de la OIT[2] y la Constitución Política de la República de Guatemala, tensión provocada por proyectos económicos extractivistas respaldados por decisiones judiciales. Las consultas comunitarias, como mecanismos ancestrales de decisión que han sido ejercidas masivamente por las comunidades para reivindicar sus derechos políticos y ambientales, han sido sistemáticamente deslegitimadas por la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual, bajo argumentos técnicos, ha ignorado su valor cultural y jurídico. Mientras en años pasados la CC declaró «ilegales y arbitrarias» las licencias mineras sin consulta, sus fallos entre 2016 y 2018 relativizaron el alcance de estos procesos, declarándolos no vinculantes y eliminando su poder de veto efectivo.

Este giro judicial no solo debilita los derechos de las comunidades en un contexto de creciente conflictividad socioambiental, sino que también incide en la criminalización de sus líderes, evidenciando la contradicción entre los estándares internacionales y la aplicación práctica de la justicia local.

Este conflicto ancestral no es solo legal, es político, histórico y ambiental. Desde 2005, más de 100 consultas se han realizado en Guatemala, principalmente contra minería, hidroeléctricas y monocultivos. El 90% ha rechazado estos proyectos, según la Plataforma Internacional contra la Impunidad (2020). Pero la CC, en vez de proteger estos procesos, los ha declarado «no vinculantes», «informales» o incluso «ilegales», como en San Juan Sacatepéquez, donde una minera de cemento operó por años pese al rechazo masivo de las comunidades.

Sin embargo, en la década reciente ha persistido un vacío normativo, Guatemala carece de una ley general de consulta indígena. En ausencia de un marco legal claro, las comunidades han apelado al Código Municipal (Decreto 12-2002[3]) para convocar referendos locales y respaldar sus asambleas. La CC ha reconocido que estos procesos existen como mecanismos de democracia directa, pero ha puntualizado que son “consultivos y no vinculantes” para el Gobierno. En otras palabras, aunque el Estado debe escucharlos, los resultados de las consultas populares no obligan a modificar concesiones. Así, las resoluciones judiciales recientes limitan el impacto práctico de la consulta previa, pues dejan la decisión final en manos de autoridades nacionales.

En entrevista con Artucho Chub investigador y activista de derechos humanos al respecto sobre las consultas comunitarias nos indica que : “Son 3 cuerpos legales los que se invocan para ejercer el derecho a la Consulta: Constitución Política de la República, sobre la Preeminencia de los Tratados y Convenios Internacionales sobre DDDHH; el Convenio 169 sobre el derecho de los Pueblos Indígenas a ser consultados antes de la implementación de decisiones jurídicas y administrativas que les afecten; y el Código Municipal que habla sobre las Consultas a los Vecinos.”

Respecto a la convocatoria nos indica el entrevistado que: “En la práctica hay Consultas convocadas y realizadas por las Empresas que implementan proyectos extractivistas en las comunidades; Consultas convocadas por el Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas; Consultas convocadas por algunas Municipalidades; y Consultas Comunitarias de Buena Fe, donde no hay intervención estatal de ninguna clase, porque éstas se niegan a realizar la misma.”

Respecto a la jurisprudencia de las resoluciones “La jurisprudencia de la CC indica que la Consulta es vinculante si la realiza la entidad del Ejecutivo vinculada, que puede ser el MEM[4]. También indica que es el Estado a través del Ejecutivo, el único actor obligado a realizar la Consulta, por lo tanto las Consultas hechas por las Empresas no tienen valor jurídico. Las consultas hechas por las Municipalidades son vinculantes en tanto se circunscriban a las obligaciones de la misma entidad, y, no pueden ser vinculantes cuando la materia de la consulta corresponde a una entidad como el MEM, puesto que supera el ámbito de su competencia. Las consultas comunitarias no son vinculantes, puesto que no media la participación del Estado.”

Como reflexión final el especialista indica que: “El Ejecutivo no necesita que mediante la otorgación de un Amparo se le obligue a realizar previamente la consulta, puesto que el Convenio 169 es ley nacional y de observación general. Es decir, el Estado, a pesar de que sabe que los Pueblos Indígenas tienen que ser consultados previo a la aprobación y ejecución de decisiones administrativos en su territorio, sistemáticamente, niega ese derecho,”

De tal cuenta exploraremos muy superficialmente cómo el sistema de justicia guatemalteco, lejos de ser un árbitro neutral, se ha alineado con intereses económicos, negando el derecho a la autodeterminación de los pueblos. A través de casos emblemáticos, análisis comparativos y propuestas concretas, revelando grietas de un sistema que necesita urgentemente reformas para cumplir con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Consultas comunitarias, más que un trámite, un derecho humano pero ¿Qué son y por qué son vitales?son procesos colectivos donde los habitantes de una comunidad deciden sobre proyectos que afectan a sus territorios, recursos o formas de vida. No son simples votaciones, sino son una serie de etapas diversas para su realización como en ciertas ocasiones la elaboración de rituales, asambleas y debates basados en el derecho consuetudinario.

El Convenio 169 de la OIT —ratificado por Guatemala en 1996— exige que estos procesos sean previos, libres, informados y culturalmente adecuados. Sin embargo, Guatemala carece de una ley específica para regularlas. Esto permite que la CC las juzgue bajo normas genéricas como la Ley de Minería o la Constitución Política, ignorando su naturaleza intercultural. Por ejemplo, en 2016, la CC dictaminó que las consultas deben ser «técnicas» y realizadas por el Estado, no por las comunidades, contradiciendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caso de San Juan Sacatepéquez: Un laboratorio de resistencia

Entre 2006 y 2018, comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez realizaron 34 consultas para rechazar la minería de cal de Cementos Progreso. Con una participación del 98% en contra, el proceso fue ejemplar: incluyó traductores, asambleas en idioma kaqchikel y validación por autoridades ancestrales.

Pero en 2018, la CC declaró las consultas «inexistentes», argumentando que solo el Ministerio de Energía y Minas puede autorizar proyectos extractivos. La resolución no mencionó el Convenio 169 ni los estándares de la CIDH. Como consecuencia, la empresa continuó operando, y líderes comunitarios enfrentaron criminalización: 7 fueron encarcelados por «oponerse al desarrollo».

Un dato clave es que un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH, 2021) señala que el 80% de los conflictos socioambientales en Guatemala involucran violaciones al derecho a la consulta.

La Corte de Constitucionalidad: ¿Garante de derechos o instrumento del poder económico? Como la Jurisprudencia en contravía de los estándares internacionales

La CC ha emitido una serie de resoluciones desde 2010 invalidando consultas comunitarias. Sus argumentos recurrentes son:

- «Falta de regulación formal».

- «Las comunidades no tienen competencia para vetar proyectos».

- «El interés nacional prima sobre los derechos indígenas».

Estos criterios ignoran fallos clave de la CIDH, como el Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra vs. Honduras (2015), donde se estableció que los Estados deben adaptar sus marcos legales para garantizar consultas culturalmente pertinentes, incluso si no existen leyes específicas.

Más allá de San Juan Sacatepéquez existen otros casos emblemáticos como:

- El Escobal (2013-2023): La mina de plata de Tahoe Resources, suspendida en 2017 tras protestas y consultas en Santa Rosa y Jalapa, ha sido reactivada pese a que la CC no ha resuelto sobre la consulta a comunidades xincas. En 2023, la CIDH admitió una demanda contra Guatemala por violar el derecho a la consulta en este caso.

- Hidroeléctrica Oxec (2017): La CC avaló la construcción en tierras q’eqchi’ sin consulta previa, argumentando que el proyecto era de «interés nacional». La comunidad denunció que la empresa usó firmas falsas para simular consentimiento.

- Polochic (2021): La CC negó una acción legal de comunidades q’eqchi’ contra una plantación de palma africana, pese a pruebas de desplazamiento forzado y contaminación de ríos.

Casos emblemáticos

Fuente: Elaboración propia

Si se ve desde una perspectiva crítica y objetiva se puede ver como la CC opera bajo una lógica colonial, donde el «desarrollo» se mide en megaproyectos, no en bienestar comunitario. Como señala el abogado indígena Juan Castro (2022): «La Corte exige que las consultas cumplan formalidades europeas, pero no entiende que para nosotros, la tierra es una madre, no un recurso».

Iniciativa de Ley 5450: Hacia una Regulación del Derecho a la Consulta en Guatemala

La Iniciativa 5450 fue presentada al Congreso de la República de Guatemala el 7 de agosto de 2018 por varios diputados, incluyendo a Amílcar de Jesús Pop Ac y Orlando Joaquín Blanco Lapola. Su objetivo principal es crear un instrumento jurídico que garantice el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de buena fe, de manera libre, previa e informada, especialmente en decisiones que afecten sus tierras, territorios y recursos naturales.

Objetivos y Contenido

La iniciativa propone:

- Establecer procedimientos claros y culturalmente adecuados para la realización de consultas a los pueblos indígenas.

- Garantizar que estas consultas sean vinculantes y respeten la autodeterminación de las comunidades.

- Armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.

Además, busca resolver la conflictividad social derivada de la falta de consulta en proyectos de desarrollo que afectan directamente a las comunidades indígenas.

Cuál es el estatus actual de dicha iniciativa (Trámite Legislativo)

Tras su presentación, la iniciativa fue remitida a las Comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y de Pueblos Indígenas para su estudio y dictamen correspondiente. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha avanzado en su aprobación, lo que refleja la falta de voluntad política para legislar en favor de los derechos de los pueblos indígenas.

¿Qué relevancia en él tiene esta iniciativa en el contexto actual?

La ausencia de una ley específica sobre consultas ha llevado a que las comunidades indígenas en Guatemala recurran a mecanismos alternativos, como las consultas comunitarias de buena fe, amparadas en el Código Municipal. No obstante, la Corte de Constitucionalidad ha declarado que estas consultas no son vinculantes, lo que debilita su efectividad y deja a las comunidades en una situación de vulnerabilidad frente a proyectos que afectan sus territorios.

La aprobación de la Iniciativa 5450 sería un paso fundamental para reconocer y proteger el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, conforme a su cosmovisión y sistemas normativos propios, y para cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado guatemalteco.

Pero revisando el estatus de esta iniciativa en la página web del Congreso de la República[5] se observa que la Comisión de Pueblos Indígenas 04-12-2018 emitió Dictamen desfavorable[6] .

Las diversas lecciones de América Latina plantean el cuestionamiento de ¿Qué caminos alternativos existen?

Perú: Una ley de consulta previa con luces y sombras

En 2011, Perú aprobó la Ley de Consulta Previa, que reconoce el derecho vinculante de los pueblos indígenas a ser consultados. Aunque su implementación es desigual, ha permitido frenar proyectos como la expansión del lote petrolero 192 en Loreto (2015), donde comunidades achuar y kichwa lograron negociar compensaciones ambientales.

Bolivia: Autonomías indígenas en la Constitución

La Constitución boliviana de 2009 reconoce la «autonomía indígena» y el derecho a gestionar recursos naturales en sus territorios. Aunque persisten conflictos (como el polémico proyecto de la carretera del TIPNIS), las comunidades pueden apelar a normas propias. Por ejemplo, en 2020, la nación guaraní detuvo una exploración petrolera usando su estatuto autonómico.

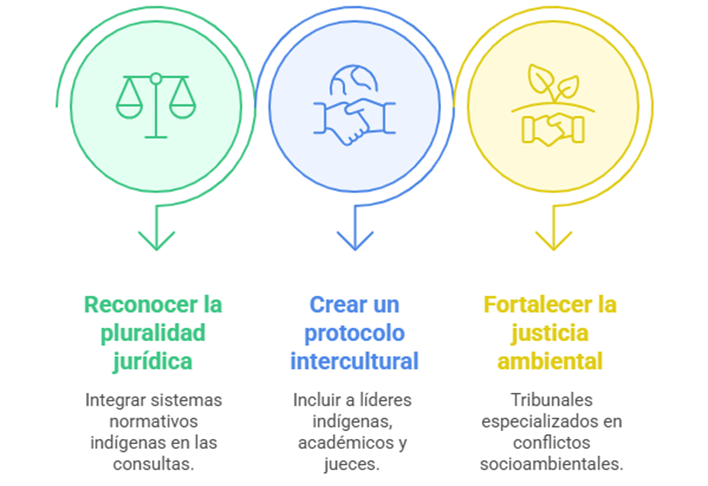

De estos casos o ejemplos puntuales ¿Qué puede aprender Guatemala?

- Reconocer la pluralidad jurídica: Las consultas deben integrar sistemas normativos indígenas.

- Crear un protocolo intercultural: Con participación de líderes indígenas, académicos y jueces.

- Fortalecer la justicia ambiental: Tribunales especializados en conflictos socioambientales, como existen en Costa Rica.

Lecciones para Guatemala

Fuente: Elaboración propia

Para romper el círculo de conflictos, organizaciones como la Asociación de Abogados Mayas proponen:

- Ley de Consultas Comunitarias: Elaborada con participación indígena, que defina plazos, metodologías y consecuencias jurídicas.

- Reforma a la Ley de Amparo: Para que las acciones constitucionales protejan específicamente los derechos colectivos indígenas.

- Capacitación judicial: Talleres para operadores de justicia sobre estándares internacionales y cosmovisión maya.

- Observatorio de conflictos: Una entidad independiente que documente y medie en disputas socioambientales.

Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad no solo violan derechos humanos: profundizan la desconfianza en un sistema judicial ya cuestionado por corrupción e impunidad. Según Latinobarómetro[7] (2023), el 88% de los guatemaltecos desconfía de los tribunales, cifra que llega al 95% en áreas indígenas.

Guatemala necesita un nuevo pacto social donde la justicia no sea un instrumento de exclusión. Esto implica:

- Reconocer las consultas comunitarias como actos jurídicos válidos.

- Sancionar a empresas que operan sin consentimiento libre.

- Priorizar diálogos interculturales, no fallos unilaterales.

Como expresa la líder kaqchikel María Pedro (2023): «Sin consulta, no hay paz. Solo habrá más resistencia».

Enlaces de interés:

- https://mem.gob.gt/consultas-a-pueblos-indigenas/

- https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/5499

Referencias

- CIDH, Caso Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador (2012).

- OACNUDH, Informe sobre conflictos socioambientales en Guatemala (2021).

- Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, Reporte 2023.

- Instituto Nacional Demócrata, Estudio sobre pluralismo jurídico (2022).

[1] https://censo2018.ine.gob.gt/graficas

[2] https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

[3] Articulo 17. Derechos y obligaciones de los vecinos.

[4] Ministerio de Energía y Minas

[5] https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/5499

[6] https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/dictamen/1550256008_Dictamen%205450.pdf